刚开业又停业,紧接着继续“吃土”——教育培训创业者内心的那把火苗,刚刚点亮了10天,又被新一波疫情浇灭了。

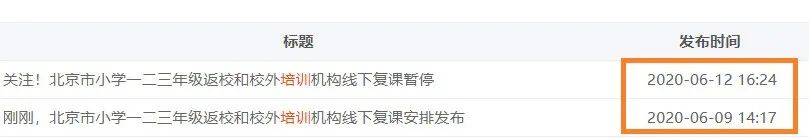

6月初,北京地区学校开始复课。6月9日北京教委召开发布会,培训机构可以申请线下营业。

这一切都像是命运的玩笑。谁都无法预料的是,通知下发仅仅才3天,北京疫情二次爆发:防疫从三级响应升为二级响应,中小学停课,培训机构线下业务一律停止。

而此前,培训机构已经遭遇长达5个月的停业期。

在银网中心,语文培训机构一听堂大门紧锁,门上挂出通知,要出租其场地的1/3;新东方、朴新等机构虽然开着门,但不见学生与家长的身影;有的机构倒是稍显热闹,但传出来的却是老师上网课的声音。

附近的办公楼,有些空置近半,即便租金降了30%,机构还是要退租。

继续蛰伏,坚守与转型依然是北京线下教培的现状,已经安静了5个月的培训行业,再次陷入静寂无声。

6月16日晚9点,北京海淀一家线下教育机构员工贾政,接到公司群里的一条通知:不要太早休息,等到夜里11点,可能会有紧急通知。

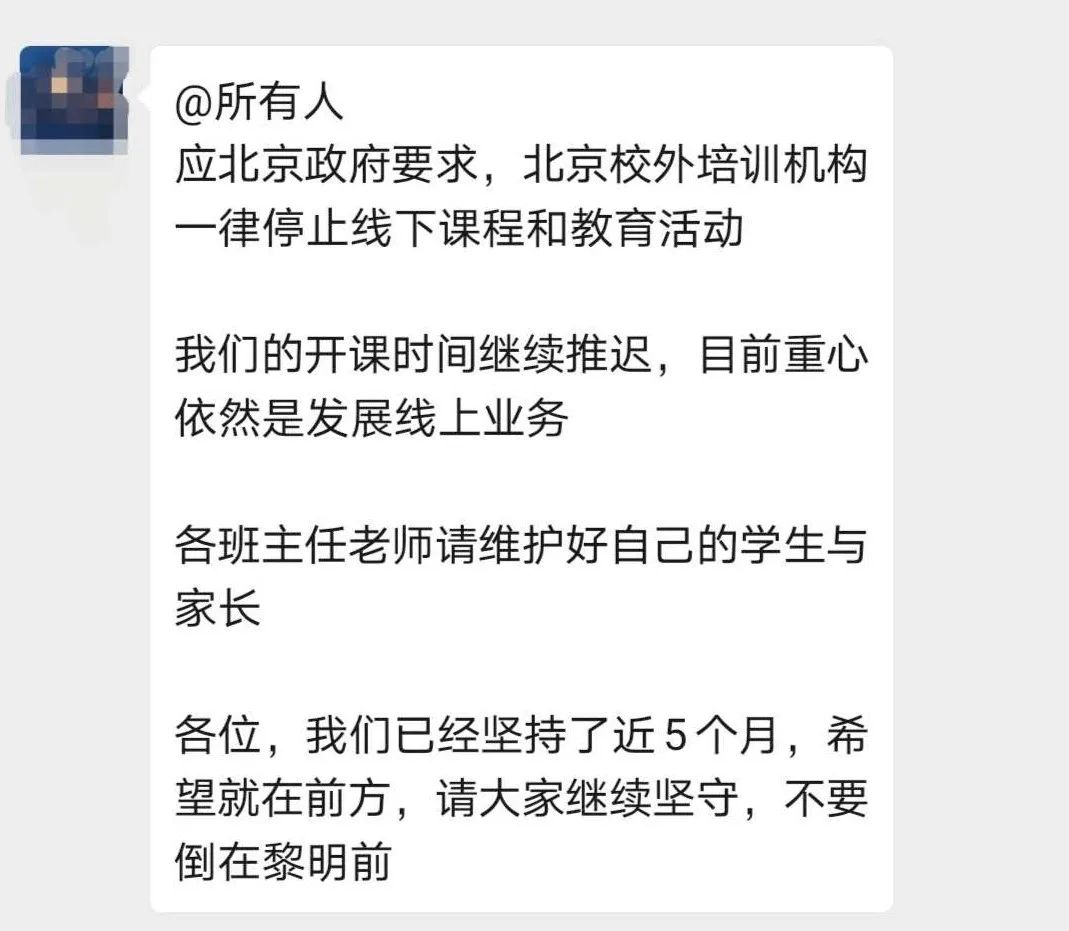

当天晚上10点多,北京市政府召开新闻发布会,宣布防疫从三级响应升为二级响应,跟着就来了中小学停课,恢复线上上课,并要求校外培训机构一律停止线下课程和教育活动的消息。

贾政第一时间就感觉不妙。果不其然,新闻发布会之后,他就收到领导的紧急通知,受北京疫情二次爆发影响,线下业务需要继续蛰伏,希望大家维护好自己的学生和家长,“继续坚守,不要倒在黎明前。”

在北京疫情二次爆发前,包括贾政在内的线下教育从业者们觉得已经看到了胜利的曙光:自6月以来,北京地区学校逐步开学,北京市教委宣布校外培训机构可以申请恢复线下课程和集体活动了。

作为一家以线下为重心的教培机构,贾政的公司坐落于海淀黄庄,这个位于北京四环西北角的地方,因为“宇宙培训中心”的称号名传中国教育界。

据不完全统计,海淀黄庄周边有上千家教培机构,夸张点说,出了海淀黄庄地铁站,随便指一家视野内的办公楼,里面就有几十、近百家教培机构。

铅笔道也实地探查海淀文化艺术大厦与银网中心这两个课外培训班喜欢聚集的“据点”,盛况早已不在,能看到的只有门可罗雀的现状,空置近半。

一个最明显的共同点,教育机构们都没开课,有的机构会安排个别几位工作人员值班,但咨询报班的家长们却不见踪影。

在银网中心这座20层的大厦里,主做初中语文辅导的一听堂,大门紧锁,门上挂出通知,要出租其场地的1/3(约260平米);新东方、朴新等机构虽然开着门,但也不见学生与咨询家长的身影;有的机构里面倒是稍显热闹,可传出来的动静却是老师上网课的声音。

在本轮疫情爆发几乎同时,有消息称,位于北京的四家思贝姆儿童成长中心直营校区突然关停,截至目前,已有超过160位家长需要维权退费。

此外,北外儿童英语因为资金问题停止运营,超过200名学生已经缴纳了学费,金额超过百万,目前遇到的困难就是无法正常退款。

“我们早已为复课做好了准备,就等着审批通过。”创业者于锦说道,“结果,天不遂人愿。”

包括海淀黄庄地区在内,于锦创办的教育机构在北京共有7家线下门店,招生主要面对低龄儿童和中小学生,课程涉及语数外、音乐、美术等多种门类。受疫情影响,他的这些学校已经空置了近5个月。

“原本想着三四月份就能复课,账面可流动的资金也只能撑到5月份。”每月20日,是他给老师们发工资的日子,面对日渐减少的账面金额,他常常焦虑到难以入眠,只能反复告诉自己,一切都会过去的。

如果不是因为疫情,每年这个时候,于锦公司的暑期班在这个时候早已经被报满了,可现在节奏被完全打乱。没有业务、没有进账,没有流水,什么都没有,剩下的只有慢性死亡。

身为“宇宙培训重心”,海淀黄庄自然寸土寸金。沿街的底商每平米租金成本在10元/天以上,教育机构最扎堆的银网大厦和新中关中心普遍都在每平米15元/天以上,比肩国贸附近的一些5A级写字楼。

活下去,一定要保证现金流。相比开源,节流更易实行,而占成本大头的房租也是创业者们的首要开刀对象。

今年4月,有媒体做过调查,在北上广深运营的教育项目,平均退租率约15%。能够按时交房租的,仅有一半,其它的都有拖租情况出现。

“海淀黄庄新中关大厦以前租金都是每平米在12块以上,现在很多业主的心理预期都是每平米9块、10块也能接受。”一位招租经理对媒体表示,“虽然租金降下来了,但是教培机构该退租的还是退租。”

线下无法开业,机构们的唯一选择就是把业务搬到线上。对失去线下经营场所的教育机构而言,这改变的不仅是教学空间,还有经营模式。

但从线下到线上,不只是开个网课那么简单,除了上课方式发生变化外,在来势汹汹的在线玩家面前,线下机构的优势被稀释到可以忽略不计。

即便是盘踞海淀黄庄多年的资深线下机构,类似挑战也在威胁着他们的根本。

疫情期间,为了维持生存,创业者陆肖决定将自家机构的课程从线下转移到线上,并且前期所有的课程都采取免费策略。即便如此,营收增长依然没有见到成果,难以达到过去线下的水平。

对于陆肖而言,首先,从线下到线上,第一个挑战来自业务能力与转型成本。

就业务能力来说,海淀黄庄区域的本地化的线下机构在当地有自己独特的经营之道,渠道、圈子维护得不错,就能活得滋润。

“但疫情一来,我们几乎毫无准备,一下子全都懵了,自己的线下优势已经够突出了,从来没想过要去做线上。”他介绍,在疫情前,很多线下机构几乎没在认知和资源层面规划过线上业务。

他感觉,比起其他专门做线上英语课的机构而言,这家机构的课程设置确实效果不佳。一是使用的是第三方线上教学系统,很多在线的互动操作体验不佳;二是教学内容其实还是把线下课内容直接搬到线上,很难吸引孩子。“与那些集AI对话、游戏互动、动画、音乐等于一体的在线教育课相比,线下机构的线上课显得太粗糙了。”

线下机构是否应该坚持转型,最关键的还是要看转型线上的付费效果。北京一家教育机构的幼儿教育老师反映,“尝试过转线上,但失败了,孩子太小,线上课老师完全没办法控场。家长不愿意继续付费,有很多退费的。”

这些,或许是疫情期间大多数转型线上的线下教育机构所要面对的的共同境况。

在他看来,“线下教培的弊端一直都存在,疫情过后,学生的需求也会发生变化,更多机构可能会走OMO(线上线下结合)的路子,这样才能更加健康地发展下去。”

近日,北京市新闻发布会发出消息,要各学校做好下学期线上、线下相结合的准备。对于线下的校外培训机构而言,如何适应形势的变化,已经不是一道选做题,而是必选题。